La nouvelle création de Franck Chartier pousse ses acteurs et les spectateurs dans leurs derniers retranchements, comme un ultime baroud d’honneur mais aussi une magistrale démonstration de la force du théâtre-dansé, à l’heure où Tik Tok, YouPorn, Tinder et autres plates-formes digitales menacent de tout balayer.

par Marie-Laure Rolland

C’est peut-être un signe des temps. Cette fois, la compagnie Peeping Tom ne s’est pas présentée sur la grande scène du Grand Théâtre de Luxembourg mais a été remisée dans le Studio. Attirer deux soirées de suite 900 spectateurs ne va plus de soi. Il faut réduire la voilure et, pour l’ego d’un patron de compagnie habitué à sillonner la planète, c’est dur à encaisser.

Cela étant, celui-ci dispose d’outils pour surmonter ses angoisses. Les spectateurs ne viennent plus ? La production théâtrale coûte trop cher? Les acteurs et danseurs se rebellent face à la toute-puissance des directeurs-mâles-blancs-hétéros ? Eh bien voilà un terreau parfait pour imaginer un exercice aussi désespéré que potentiellement salvateur. Un genre dans lequel Franck Chartier excelle.

Cela donne S 62°58’, W 60° 39’, des données qui correspondent à la géolocalisation de l’île de la Désolation, au nord de l’Antarctique. Tout un programme. La pièce est non seulement un questionnement sur l’avenir du théâtre, c’est aussi une auto-critique de la position de l’artiste dans la société et de la manière dont on peut thématiser aujourd’hui les traumas familiaux, au cœur du répertoire de la compagnie comme des questionnements de la société à l’heure de #MeToo. Jusqu’où faut-il/peut-on aller?

Période de glaciation

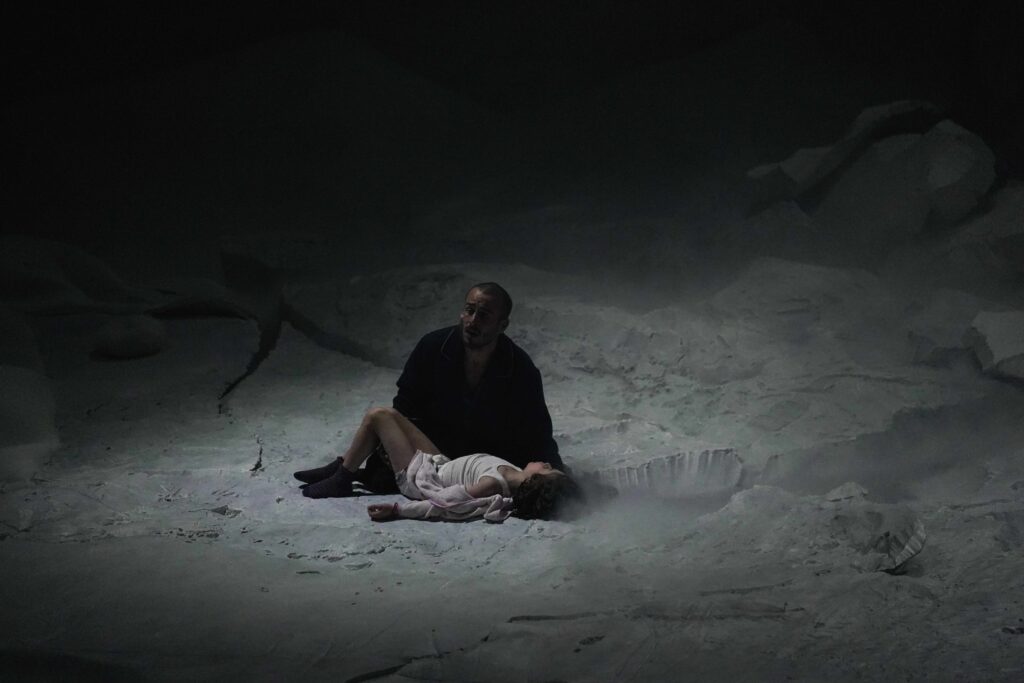

La pièce s’ouvre sur un spectaculaire décor de naufrage au beau milieu d’une mer gelée – une image ambivalente, presque rassurante en cette période de réchauffement climatique. Le bateau est à moitié englouti et tangue dangereusement dans la tempête, tandis que le tonnerre et les rafales de vent soufflent une bise mortifère qui embrume la scène. Un homme tente en vain de faire redémarrer le moteur. Un autre, en tenue de plongeur, sort de l’eau le corps d’un enfant en se lamentant de l’avoir tué.

C’est le premier tour de force de Peeping Tom: ne rien lâcher sur la conception de scénographies et de mises en scène spectaculaires qui font sa marque de fabrique et la force de son propos – que l’on pense à sa version revisitée de l’opéra Didon & Aeneas (2021) et surtout à sa trilogie familiale Vader (2014) – Moeder (2016) – Kind (2019) dont les personnages hantent les récifs de l’île de la Désolation.

Assez vite, on comprend que ceci est le décor d’une pièce de théâtre en cours de répétition. Les scènes entretiennent le flou entre la «vraie vie» des six acteurs-danseurs et leur rôle dans la pièce. Ce procédé pirandellien n’a rien d’original mais mis à la sauce Peeping Tom, c’est jubilatoire.

La pièce, créée en septembre dernier à la Biennale de la danse de Lyon, est interrompue par les interactions entre les acteurs et «Franck», invisible metteur en scène dont les instructions sont relayées par haut-parleur. Mégalomane et tout puissant, il est confronté à la contestation de ses deux partenaires féminines (Marie Gyselbrecht et Lauren Langlois) qui refusent d’incarner une fois de plus les personnages stéréotypés fantasmés par leur directeur, avec comme toujours ce vent qui leur casse les oreilles et ces décors en plastique qui polluent. Ras-le-bol d’incarner des femmes abusées et pleurnichardes. Sur le mât du bateau pendouille une voile où on peut lire en lettres de sang un « Viva la Vulva » très dans l’air du temps. L’outrance – voire le burlesque – de leurs propos éco-féministes est telle qu’on ne peut s’empêcher d’y entendre un soupçon d’ironie.

Un jeu déchaîné

L’ironie plane aussi sur les acteurs masculins (Romeu Runa, Chey Jurado, Sam Louwyck, Dirk Boelens). Ils apparaissent davantage disciplinés et soumis, complaisants dans l’interprétation de personnages abuseurs ou stupides. S’ils se rebellent parfois, ils reviennent vite dans le rang. La masculinité ne rime-t-elle pas avec fragilité ? Jusqu’à l’impressionnante scène finale où Romeu, comme possédé par le démon du théâtre, déchaîne toute forme d’inhibition pour s’exposer nu face au public dans un numéro aussi délirant que fascinant, choquant que touchant, qui pousse aussi le spectateur dans ses retranchements en le prenant à partie. Il y a une réalité de la chair que ne pourront jamais remplacer les mondes virtuels, toute la question étant de savoir s’il faut en arriver là pour en prendre conscience. Le bouchon est poussé très loin et frôle le point de rupture, mais la performance de l’acteur est telle qu’il évite l’obscène.

Et puis il y a l’enfant, petit noyé sorti des flots qui est aussi un acteur en devenir. Il veut croire à sa vocation, malgré la menace qui plane sur le théâtre et l’envers peu glamour du décor où il évolue. C’est l’élément de polarisation, celui sans lequel tout cela n’aurait pas de sens.

On entend beaucoup de mots dans cette oeuvre pourtant signée par une « compagnie de danse », comme le souligne avec auto-dérision «Franck». De fait, S 62°58’, W 60° 39’ n’est pas une pièce de danse mais plutôt de théâtre physique. La gestuelle, très expressive, oscille entre l’improvisation et le cadrage serré, avec des digressions vers le hip hop ou les postures classiques. Elle est portée par des interprètes qui transcendent les genres et portent à incandescence un propos désespérément jubilatoire, tout à fait fascinant.

Cela peut se voir comme un inventaire avant liquidation pour Peeping Tom. Ou la preuve qu’il peut encore y avoir de l’espoir pour les arts vivants.